为了提升医疗品质,台湾大林慈院医疗团队莅马,与本地双威医疗集团签署合作备忘录;此次合作乃致力于临床交流、医学研究、双边转诊计画,以及环境、社会和治理(ESG)实务方面的知识共享,共同提升病患照护、医疗创新及永续性。大林慈院医疗团队更于2025年6月22日在吉隆坡慈济静思堂分享医疗个案故事的温馨点滴。

台湾大林慈济医院神经外科医生陈金城副院长,专长于脑部和脊椎手术,拥有近三十年的行医经验。在分享会上,他以“超越手术刀、使命、精准与人性的温度”为题,分享自己加入大林慈济医院(简称大林慈院)的因缘、慈济医疗志业的缘起与发展,也简介了大林慈院的规模、设备等。他强调:“我们并不以盈利为考量,许多设备都是不惜成本,只要病人有需要就会采购进来,可以说我们医院拥有相当先进的设备。”

陈副院长拥有丰富的临床经验,他分享了四个成功的跨国医疗个案。在他与团队的专业治疗及细心照护下,千里迢迢来寻医的病人不仅得到完善的医疗服务,更深刻感受到白袍下的温暖。

◎把病人当家人

从事蘑菇种植的张志强来自玻璃市州。 2017年,他初次感觉脚麻麻地,检查不出原因。 2023年7月起,双手和脚出现麻木无力,双脚肌肉萎缩,行走困难,被诊断为颈椎狭窄。虽接受物理治疗、整骨疗法、针灸及长期服用止痛药,症状却未改善。

张太太是慈济洗肾中心护理长、也是慈济志工。透过慈济人医会陈吉民医生的联系,张志强远赴台湾到大林慈院就医。

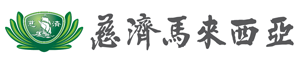

康复后的张志强和太太特地亲临分享会现场与陈副院长相见欢,并表达感恩之意。他娓娓道来:“当时真的很无助,已经'水浸眼眉'了。让我最感动的是,抵达台湾时我们延误入境,当深夜抵达大林慈院时,师姊们还在门口迎接我们,当下真的很感动。”

因缘殊胜,张志强获得上人的鼓励和祝福,令他毕生难忘,他说:“上人说:'你放心,我们的医术很精湛。'我听了真的很放心。”在医疗团队的照顾下,重新点亮生命的张志强哽咽地说:“很感恩陈副院长,他不是把病人当病人,而是当家人。医疗团队给了我重生的机会。”

陈副院长强调:“医人医病又医心是慈济医疗的宗旨,而守护生命、守护健康、守护爱是不变的使命。”看到张志强重拾健康,他欣慰地说:“现在我们把他治疗好,家里没有负担,也可以去做志工。表示我们不仅治愈病人,还能让家属发挥更大功能,帮助更多人。”

2012年,胡玉美(虑展)被诊断出长有脑膜瘤,大马的医生告知,手术预计耗费十个小时,若手术失败,下半身就会瘫痪。在慈济同仁的推荐下,她到台湾大林慈济医院就医;陈副院长生诊断后,得知手术只需两小时左右即可完成,因是良性肿瘤,不需要任何后续的治疗,让胡玉美放心不少。

胡玉美回忆,在冰冷的手术室里,医护人员为她盖上一张电毯,顿时让她全身暖和起来。醒过来时,手术已经完成了!更神奇的是,手术后完全感觉不到伤口在哪儿?

“我姐说是不是吃了止痛药所以才不痛?可是止痛药吃完了,也感觉不到伤口在哪儿,还请我姐姐拍那个伤口的画面给我看!”

住院期间,医院所提供的素食餐点,加上医护人员及医院志工的细心照料,让胡玉美如同置身家中,倍感温馨。今天出席医疗分享会,不仅希望吸收最新的医疗资讯,也特地前来与她的救命恩人——陈金城副院长见面。

为了维持双手在手术时开刀的精准度,陈副院长不喝任何刺激性饮料。这是专业医生应有的态度,不仅是对工作的尊重,更是对病人生命的重视。

胡玉美表示,大林慈济医院的分享会,不仅让与会者获得最新医疗资讯,更重要的是提醒大众,生病时应寻求正确的医疗咨询,选择合适的医生,才能获得最正确的治疗方式,恢复健康。

◎引进微创手术

接着由大林慈院脊椎外科主任杨昌蓁医生讲解罹患脊椎骨刺的症状及成因,也分享了轻微和复杂骨刺的治疗方式,他说:“当顽固疼痛时,就要做神经减压手术。”

杨医生分享历年来骨刺手术的进展。萤幕上出现一张又长又大的血淋淋伤口的照片,他指出:“二十年前的传统大手术,为了看得更清楚,当时我们被教育'Big Surgeon Big Wound'不仅伤口大,也会因减压过头导致脊椎不稳,需要加装椎间稳定器、弹簧、钢钉等。”

后来,大林慈院引进微创脊椎手术,对病人而言是个佳音。因为伤口小,恢复快,而且磨去较少正常骨头。 2006年,因缘汇聚下,杨医生接触到脊椎内视镜手术,并开始到世界各地学习,他说:“这是一种高阶微创、非常低侵入性的手术。摄影机可深入伤口,放到神经骨刺旁边,伤口只有0.5公分而已。”

杨医生播放了一段脊椎内视镜手术操作的影片,病人只需局部麻醉,完成后马上翻身下床,让观众赞叹不已。

内视镜手术已发展到第四代的双通道内视镜手术。手术仅需四十分钟,即便是九十多岁高龄的长者也可以安心动手术,杨医生说:“高龄不代表应该忍受痛苦。” 长者手术后隔天就能坐着吃早餐,笑逐颜开,欢喜出院。值得一提的是,成功案例累积超过一千例。

◎机器人的妙用

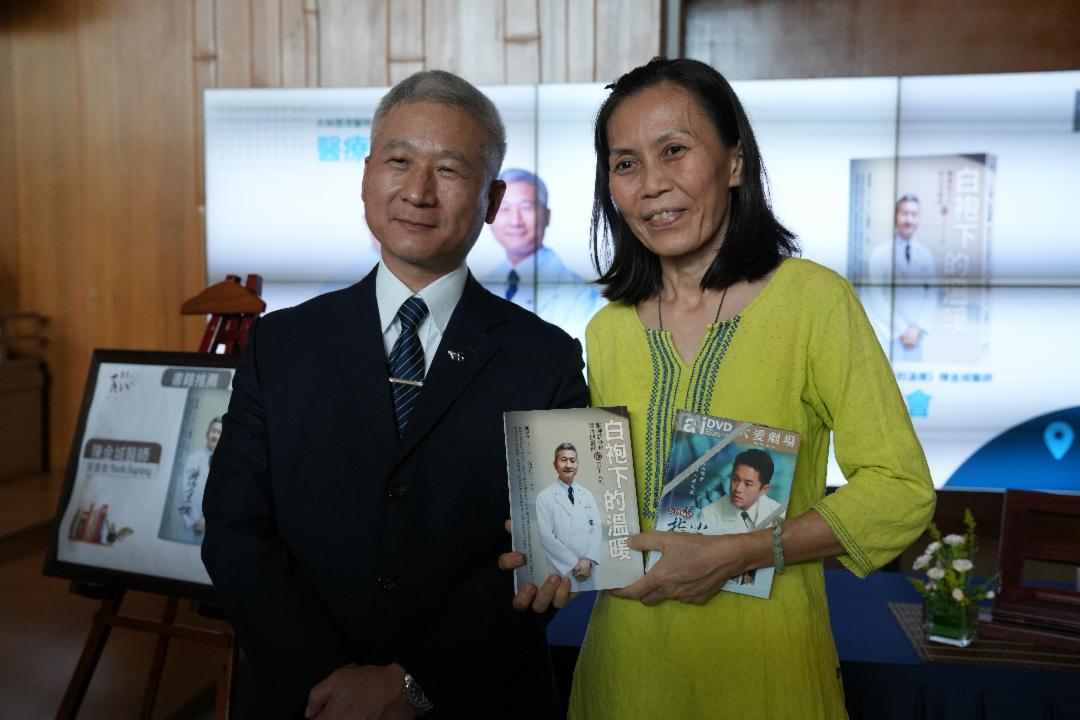

“当队友变成机器人:达文西带来的大肠直肠癌手术革命”是大肠直肠外科主任徐大闻医生分享的主题,他为大家介绍这几十年来全球外科技术的进展。

如何根治癌症?徐医生分享:“只要找到所有的癌细胞,把肿瘤两侧肠段多切一段,并将血管和淋巴管清乾净,七成的大肠癌是可以透过手术根治。”他也解释了病人无法进行手术的原因,多是因肿瘤太多、太小、太难找,且位置太危险,导致手术难度超过人的能力极限。

“外科技术近年来发生了四次革命。”徐医生简介大肠直肠癌手术的过去、现在与未来发展。从第一代的剖腹手术,发展到腹腔镜手术,再到第三代的单孔腹腔镜手术,目前最先进的则是第四代达文西机器人手术。

科技的发展为病人带来福祉,减少许多痛苦和风险。徐医生透露:“剖腹时代的伤口很大,从胸腔一直开到骨盆腔,很伤、很痛、恢复很慢;进入腹腔镜技术时代,从一个大洞变成五个小洞,病人的伤口很小,恢复快,而且并发症少;发展到单孔腹腔镜手术时,开刀更快、更不痛,几乎不会引起肠沾黏。”

腹腔镜手术从2D进展到3D镜头后,精准度大幅提升。徐医生形容:“传统腹腔镜手术将影像投影在平面萤幕上,开刀有点像在画画,看不出远近深浅;而在3D镜头下,医生好像站在病人肚子里面施工,所有脏器都是立体的,定位更准确、更不容易出错。”

“人类手术技术应该已经登峰造极,不可能再突破了,除非你不是人!”徐医生幽默地表示,基于人类的生理极限,最完美的解决方案是让经验丰富的外科医生操纵最尖端的达文西机器人进行手术。

“当外科医生使用达文西开刀时,至少有四只手臂,大林慈院甚至能运用到六只手臂;其视力为常人的十倍、握力与拉力是常人的五倍、动作精度也是五倍、移动速度更是常人的三倍。外科医生宛如化身为千手观音,手臂上拿着各种救人的工具进行显微手术。”

徐医生指出,在达文西时代, 病人接受大肠癌手术的感受,就像动盲肠炎手术般轻松,术后就能进食,三天即可出院。机器人手术的价值是利用科技的进步,让外科医生变成了超人,不再受限于人体的生理极限,为病患施行以前做不到的精致手术!

◎用心就是专业

听众陈培祥透露: “因颈椎疼痛感到不安,之前,医生建议动手术,让我倍感压力与焦虑。我心里充满疑问,也很担心手术风险。不过,在听了陈医生的讲座后,我的心情开始改变,今天的分享让我心里踏实了许多。”

巧的是,当天陈培祥竟有机缘获得陈副院长亲自看诊。陈副院长当场肯定地告诉他,不需要远赴台湾治疗,本地已有优秀的医生能协助,当下立即为他介绍了一位本地医生,安排了7月7日的诊疗。这样的安排让培祥感到非常欣慰。

过后回到讲堂继续听了其他两位医生的分享,让他获益良多。陈培祥很满意地说:“像癌症这种让人害怕的疾病,如今也可以透过机器人辅助治疗,而且手术后就能在第二天下床,让我对医疗科技有了新的认识,心中没那么抗拒接受治疗了。”

他还说:“这次特地带着太太同行,让她能了解我的病情与相关医疗资讯。因为,之前的医生告诉我,若动手术风险很大,可能瘫痪。这让我们一家人非常担心,但陈医生当下的诊断让我放心不少。”

谈到未来的治疗计画,陈培祥坦言:“ 虽然说不上百分百放心,但现在我已经有七成信心了。为我看诊的慈济人医会医生也告诉我,我的情况算乐观,不需要太担心,让我真的松了一口气。”

身为退休人士,他感恩地表示:“今天,我获益匪浅,慈济给了一个有利于我的管道。原来,在本地也有很好的医生能为我治疗。并且,还会协助我申请政府的医疗补助,减轻经济压力。”

最后,陈培祥感性地说:“谢谢慈济,谢谢医生们,谢谢每一位给我鼓励与温暖的人。”

慈济见习志工张克强是一名大肠癌患者。特地前来参与,盼能近距离聆听大肠直肠外科权威徐大闻医生的分享。张克强表示:“去年我刚做完大肠癌手术并完成化疗,对医疗资讯特别关注,也想趁此机会向医生咨询有关病后康复应该注意的事项。”

讲座中,徐医生分享了使用达文西手术机器人辅助进行微创手术的经验与影像,张克强直言让他大开眼界。 “没想到台湾的医疗科技这么先进,机器人开刀不仅精准,也能减轻病患痛苦。身为病友,我特别能体会这种医疗进步对病人的意义。”

张克强感受到医生们的用心与专业,感动地说:“他们真的很细心,能发现很多其他医生看不到的细节,找出病因,对症下药,这样的医疗团队,真的让病人很安心,我非常感动。今天真的很幸运能参与这场讲座,以后若有朋友面临类似病况,可以分享自己的经历与医疗资讯,给他人多一分希望。”

●

许多曾经无助的病人,在慈济医疗团队精湛的医术与细心的照护下重获新生,写下现代医学最动人的篇章。

(资料来源:陈逸敏、赖韶璋、陈思妤、陈庥赪)