在人们的眼中,大海与沙滩总是美丽而宁静的象征。

阳光洒落,浪花拍岸,一切看似纯净。

但在海底生物的视野里,那却是充满危机的世界。

孩子说:“大海真的好漂亮!蓝蓝的海水、白白的沙滩,还有好多彩色的瓶子漂在上面,好像宝藏一样!”他开心地奔跑,捡起一个漂浮的塑胶袋,当作风筝在海风中飞舞。

鱼儿说:

“我们再也分不清,什么能吃,什么不能吃了……”

那像水母的,其实是塑料袋;那像海藻的,是人类丢弃的绳线;那五颜六色的,不是珊瑚,是碎裂的塑料片。我们张开嘴,以为是食物,却吞进痛苦。这片海,愈来愈不像家了……”

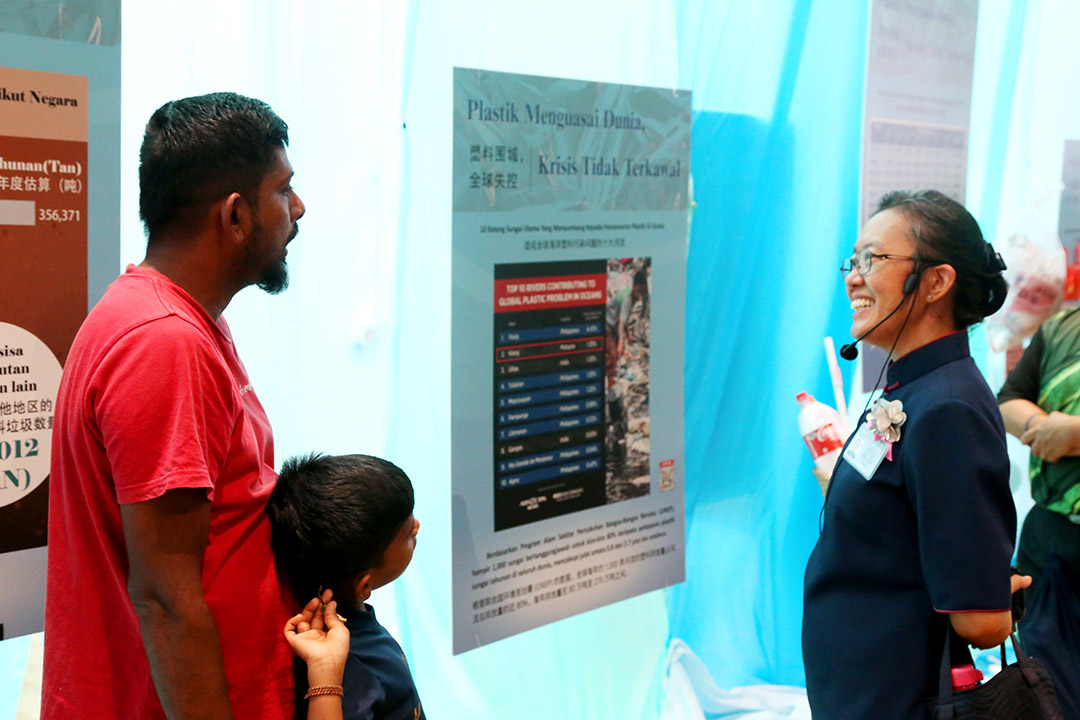

2025年5月11日,慈济浴佛典礼在麻坡静思堂举行,现场梵音缭绕、香花洁净,约一千五百人一同虔诚浴佛、感念三恩。然而,在这庄严的氛围之外,外场展区传递着另一分沉重而迫切的呼唤——来自海洋深处的哭声。

◎ 河水流泪 海浪叹息

响应慈济环保三十五周年,麻坡环保组携手“麻河时光”策划“海洋塑料污染主题展”,以震撼的画面与真实的案例,呈现人类对海洋所造成的无声伤害。展览从即日起,一直展出至8月31日。

展区布置巧思满满,一入眼帘便是五彩缤纷的生态走廊,以麻坡人熟悉的“麻河”为设计灵感。河中鱼儿、虾子、水母悠游其中,仿佛重现昔日清澈纯净、生命蓬勃的水域风貌。

这片令人驻足欣赏的美景,却蕴藏着一个沉重的提醒——我们眼中的美好,其实正面临前所未有的污染危机。

透过熟悉的河流意象,展区希望唤起大家对水域环境的关注:从河流到海洋,每一个被忽视的塑料袋、每一滴悄然排放的废水,最终都可能流回我们的生活圈。这不只是麻河的故事,更是全球每一条水系共同的呼救。唯有从源头减塑、身体力行,才能守护我们赖以生存的蓝色星球。

当我们赞叹河水清澈、生命丰富时,也该思考:这样的画面,还能维持多久?河川正承受来自四面八方的污染压力——畜牧业排放大量粪污,农业与伐木活动带来化学药剂与土壤流失,工业废水夹带着重金属与毒性物质,再加上大量未妥善处理的固体废弃物,共同冲击着原本应该蓬勃生长的水域生态。

而最容易被忽略的,正是我们每一天所制造的生活垃圾。一次性的塑胶袋、随手丢弃的包装、未分类的家庭垃圾,看似微不足道,却最终可能漂流进入河川、汇入海洋,对生态造成长远且不可逆的伤害。

守护河流与海洋,不只是他人的责任,更需要你我共同觉醒与实践。

◎ 海在呐喊 鱼在哭泣

“您们听到海在呐喊,鱼儿在哭泣吗?”

“你们想住在这样的家吗?又是谁,破坏了它们的家园呢?”

环保展负责人黄丽雯(虑谆)一边为民众导览,一边语重心长地说明展览的设计用意。她希望借此唤起大家对环境议题的警觉——看似遥远的海底污染,其实正是从我们手中那些一次性塑胶袋、塑胶瓶与塑胶餐具开始的。

“这些塑料,最终会分解成微塑料甚至奈米塑料,进入我们的食物链、血液与细胞。”她指出,这些看不见的塑胶微粒,最终将影响我们每一个人的健康与未来。

她强调:“这场展览最主要的目的,就是希望大家减少,甚至拒绝使用一次性的塑胶制品。”

她呼吁民众:“环保议题虽然庞杂,但可以从日常生活做起,从最容易做到的事开始——减少使用塑胶打包盒、吸管、塑胶餐具及塑胶袋。这些物品,是污染海洋与水源的主要来源,而我们是完全有能力改变的。”

“改变不容易,但慈济人愿意先行一步,唤醒更多人同行。”志工们以愿力铺路,用行动弘法,希望透过此次展览,启发民众重新省思与自然的关系,减塑从心,护生护源。

“这条展线,就是让人从干净美丽的河川,一步步走进被塑料污染吞噬的现实。”她语气沉重地说。

穿越麻河,如同走进一条时光隧道——从记忆中快乐悠游的鱼群,到今日惊恐逃窜的海洋生物;从清澈透底的水流,到污浊不堪的河面。这场展览邀请我们回头一看,记得当初那片美好,也提醒自己:现在,该做些什么,才能让“家”恢复洁净与希望。

根据美国乔治亚大学环境工程学者珍娜.詹贝克博士(Jenna Jambeck)于Science期刊发表的研究,每年约有八百万公吨塑料垃圾从陆地流入海洋,相当于每分钟有一辆垃圾车的塑料倾倒入海。若我们不立即采取行动,到了2030年,这个数字将上升为每分钟两辆垃圾车;到2050年,甚至可能飙升至每分钟四辆垃圾车的惊人数量。

这些塑料废弃物不仅威胁海洋生物的生存,也透过食物链累积,最终反噬人类自身的健康。联合国环境规划署(UNEP)也曾发出警告:若污染持续加剧,到了2050年,海洋中的塑胶重量将可能超过鱼类总重量。

这不只是危机,而是倒数计时。

◎ 弯腰护地 抬头惊觉

从2000年起便投入环保行动、默默守护大地长达二十五年的志工王来吉(惟硕),这次承担展区导览的任务;原以为自己对环保早已了若指掌,没想到,展览带来的资讯与数据却让他内心大为震撼。

“从来都是弯腰亲近大地,却没想到,海洋的垃圾问题已经严重到这个地步。这些数据实在太惊人了!”他语气沉重,眼神中满是忧虑与警醒。

王来吉坦言,自己做了这么多年的环保,却从未真正了解塑料对人类健康与环境的深远影响。透过这次展览,他才知道,微塑料早已无所不在——不只是海鲜,就连纸杯、纸盘、一次性用品中,都可能藏有看不见的塑料微粒。

“我们以为是生活中的便利,却不知不觉把塑料吃进了身体里。”

更让他震惊的是,一份国际研究指出,马来西亚竟是全球摄取微塑料最多的国家!这样的现况,让他感到极度忧心:“真的太震撼了,怎么能不担心?”

他呼吁大家外出时自备环保餐具、环保袋与餐盒,“这不只是对环境的保护,更是对自己健康的守护。”

“未来在推动环保时,我会更加注重塑料的议题,也会努力向更多人宣导减塑的重要。”他语气坚定地说。

“环保,是大家的责任,要从生活做起。”面对展览中一张张惊人的数据图表,王来吉心中涌起一个迫切的信念——减塑,刻不容缓;行动,从此开始。

◎ 从心觉醒 从手改变

来自麻坡的环保艺术家团体“CO2” 的李延翔与陈锦莹夫妻,早在2018 年便以回收羽毛球创作墙面作品《麻坡守护者——虎》,作品融合在地文化与环保理念,至今仍是麻坡街头艺术的一大亮点,深受民众喜爱。

此次展览期间,陈锦莹特别出席分享:“现今社会太便利了,一次性及塑料袋随手可得,造成垃圾堆积如山,环境污染的速度越来越快。”

她表示:“要改变大人的习惯确实不易,但我们可以从孩子开始做起。“她相信,透过艺术与创意,能把那些原本抽象、遥远的污染议题视觉化、情感化,让人真正“看见”问题,进而“想要”改变。

“这次的布展真的很感动我,让麻河变得有情感、有温度。当麻坡人看见熟悉的家乡河流,自然就会生起守护的心。”

协办单位“麻河时光”的发起人张国强也分享道:“这是一场与河流的对话,透过装置艺术与真实案例,唤醒我们对水源与家园的认识与珍惜。”

他指出,我们每天饮用与使用的水源,几乎都来自麻河,但大多数人对麻河却知之甚少。“其实保护海洋与河川并不难,只要从不乱丢垃圾做起。社区的每一分努力,都是为地球的未来铺路。”

不仅如此,马来西亚的塑料污染问题更是不容忽视。根据2024 年发表于Environmental Science & Technology的研究,马来西亚在全球一百零九个国家中,每人每日摄入与吸入微塑料的总量,排名全球第一。

这不只是惊人的数字,更是一记警钟——唯有全民参与、从源头减塑,才能真正遏止环境恶化的脚步。

◎ 小手牵大手 一起护地球

当天,不少家长与孩子驻足观展,被展区中的一张张图片与数据吸引。父母低声为年幼的孩子解说,孩子们也频频发问:“鱼为什么会吃垃圾?”、“海里为什么有那么多垃圾?”

其中,郑丽宝一家四口在展区前伫立许久,仔细聆听志工的导览。一家人深受触动,表示未来会更有意识地改变生活习惯,例如打包自备餐盒、出门携带环保袋——这不仅对大地有益,也是对自身健康的守护。

“我真的没想到,眼睛所见的沙滩与海底生物的家,竟有如此巨大的落差……”她充满感慨。“地球只有一个,我们要好好爱她。”旁边的孩子也纷纷点头,表示今后不再乱丢垃圾。

另一位小女孩潘彦羽则说,她看到海底生物的“家”那么肮脏,觉得很难过,“虽然我不是它们,但我能感受到它们的痛苦。”

“以后我和妈妈去shopping 一定要带环保袋,出门也会带自己的水瓶,不买外面用宝特瓶装的饮料。”她语气坚定地表示:“我也会提醒家人,不用塑料袋、少用一次性餐具。”她还补充:“尽量吃蔬食,也是爱护地球的一种方式。”

每一个选择,都在悄悄改变海洋的命运;每一次改变,都是地球的一次重生。愿这场展览,成为更多人觉醒与行动的起点。从今天开始,少一个塑胶袋,多一分对海洋的爱。

●

愿每一次弯腰捡起的垃圾,都是我们对地球许下的承诺;愿每一个日常的选择,都是留给下一代的祝福。

这场展览,不只是一场观看,更是一场唤醒、一种学习,也是一条重新出发的路。从今天起,不只是减塑,而是重新学会——怎么爱这片海,怎么爱我们的地球。海的哭声已响起,愿我们不再沉默、不再犹豫。