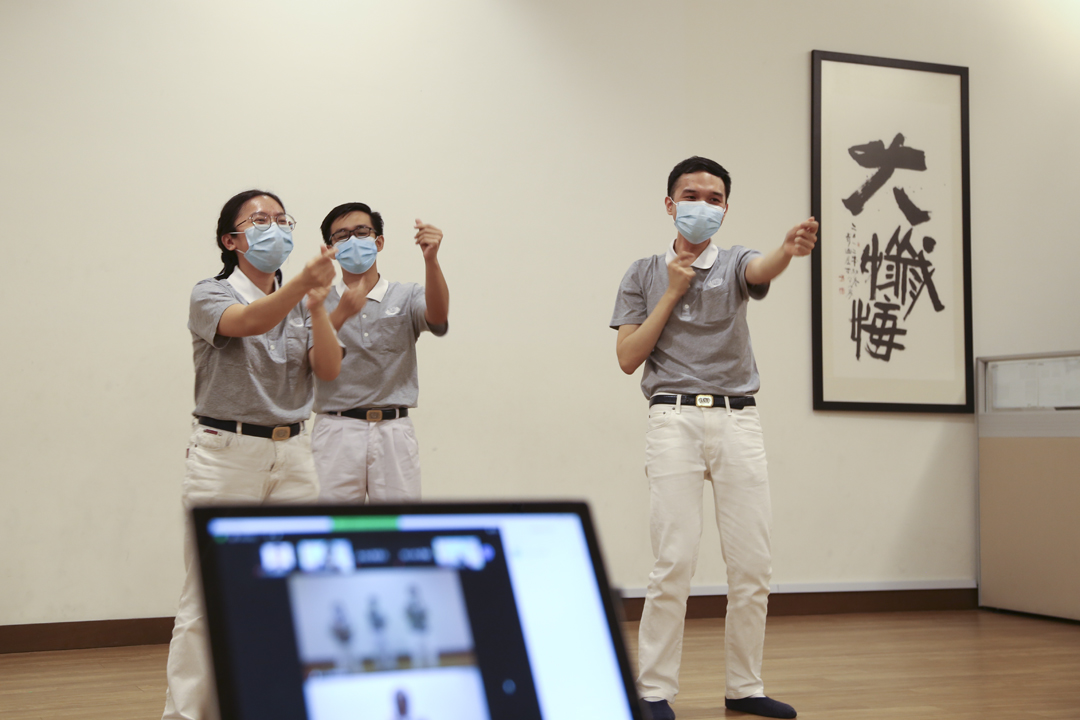

新冠肺炎疫情迄今仍未消弭,但疫情无阻一百九十八位来自雪隆地区和各据点的慈懿会(注1)志工、慈青干部和慈青同学,在2021年3月20日至21日参与慈青联谊会(注2)干部研习营。儘管是线上营队,筹备团队依然精心策划,让营员感受到那份历年不变的爱与温暖。

◎ 慾望深无底 清贫心富足

“年轻的你,是否也和大部分人的梦想一样,想赚大钱,享受荣华富贵?”

慈济志工黎小强(惟澈)回忆起年轻时的自己,隻身从东马飘洋过海来到雪兰莪州沙登的马来西亚博特拉大学(Universiti Putra Malaysia)求学。当时的他,身边无依无靠,而且身无分文。这样的际遇,让他看尽了人间的冷漠,认为唯有金钱能证明自己的能力。

黎小强一开始接触慈济时,积极参与环保活动,但没有深入了解慈济理念,甚至沉迷于赌博。“当时的我错误地以为,所谓的付出以后得到的福报,就是白天做环保,晚上赌博就会赢钱……”所幸在一次的岁末祝福上,他领到了一张写着“清贫致富”的春联,这句话对他来说犹如当头棒喝,提醒他回归简朴的生活才是真正的幸福。从此他认真工作,渐渐还清债务,这才停止了他对金钱无止尽的追求。最后,他不忘勉励慈青,心灵富有才是真正的富有。

来自马来亚大学(University of Malaya)的慈青符瑜恩,对志工黎小强的分享有所感触,觉得这个课题很符合时下年轻人的生活和思想。看到小强经历跌宕起伏的人生,瑜恩领悟到清贫致富的真谛,“最平常、知足的一颗心,是最有福报的”。

◎ 担环保责任 慈青有话说

身为律师的毕业慈青陈键汉,带领着慈青在线上进行一场史无前例的辩论比赛,辩题为“环保是个人的责任或企业的责任”。由于大家并非专业辩手,现场难掩紧张的情绪。儘管如此,慈青仍旧鼓起勇气,带着鑽坚研微的研究成果,为各自立场进行辩护。

“很多企业,为了大事宣扬环保理念,在过程中造成更多的碳足迹,比如动用许多人力和场地设计等资源……”

“我们根本不需要花这些钱,只要简单地改变自己的生活习惯和消费习惯。”

在一片唇枪舌剑的辩论过程中,双方各自提出自己的观点,使辩论赛的氛围高潮迭起。辩论的尾声,键汉认为个人和企业都对环保有着同等的责任。发挥个人的本分和同事宣导更多环保资讯,是大家在企业裡可以做到的努力。

第一次参与线上辩论的慈青陈昭成对线上辩论感到耳目一新。“对我来说,两者都应该并轨运行,没有一方能够改变另一方的这种说法。”他并不认同企业责任比较大,因为个体也有能力去影响身边的人。昭成认为,个人不应受环境影响而停止环保的动作,与其光喊口号不如实际行动。

◎ 开拓新视野 框架变鹰架

此次营队也邀请到远在台湾的毕业慈青赖郁文和吴尚儒(本尚)与大家一同连线,分享如何与青年携手创造共好的社会。课程中,郁文希望透过全台首创的青年公益实践计划,与联合国十七项永续发展目标接轨,达到汇聚社会创新和创造社会的影响力。

“我们开始跟年轻人去做连接和人生探索,告诉身为世界公民的他们,怎麽样去做到自我察觉和社会参与,因为我们觉得年轻人都是社会影响力的创造者!”郁文透过青年公益实践计划,邀约所有年轻人发挥人生价值和青春,并在多元议题上实践所学,扩大影响力。

“很多人问,一个社会企业最大的挑战是什麽?”

“答案是最根本的初衷。”

过去四年,尚儒发现能成功实践公益的方法是保持初衷、不断釐清自己的价值和思考,如何永续地经营下去。只要这些疑惑都能被解答,许多的考验都将迎刃而解。

“看见身在台湾的青年对创新的那一份坚持,觉得对的事情就要赶快尽量去做。”慈青潘礼恩听了分享后,非常佩服台湾青年把握当下,坚持力行的精神。不管未来成效如何,只要认为对的事情都尽力做到最好。礼恩认为若年轻人有任何想法,可以去找志同道合的伙伴设定目标,再一起去完成。他觉得马来西亚慈青可以多和台湾慈青交流,互相学习和共同创新。

●

“谢谢你盖了一座幸福,给我一个家的温度……”

一首《最好的礼物》,音乐在线上轻轻响起,大家趁着干部研习营结束前,纷纷拿起身边的手机,在柔和的旋律中,把对慈懿爸爸妈妈们的爱与感恩,用言语传达出去。虽然大家都身处不同地方,不过此时此刻的心,都瞬间会聚在一起了。

(资料提供:谭佳薇、林靖恩、叶恩汉)

【备注】:

1. 慈诚懿德会:1989年慈济护专创校后,证严上人本着道德重整、人格昇华的理念,特遴选德智兼备的慈济委员,于同年10月25日组成“懿德母姊会”。1999年,慈济护专改制为慈济技术学院,因应男同学的加入而增加慈诚志工的投入,也因此改名为慈诚懿德会,简称“慈懿会”。

2. 慈青联谊会:成立于1992年5月31日,秉持佛陀“慈、悲、喜、舍”的精神,以启发及培养现代青年的良知与良能。证严上人对慈青有三项期勉,即利用课馀做慈济、培养悲天悯人的胸襟及学习与各式各样的人相处。