彩球高挂,众人屏息以待。

随着司仪清亮的声音响起:“一、二、三!”

悬挂于天花板的大红彩球瞬间拉开,满满的铝罐倾泻而下,哗啦作响。大家欢喜地踩踏地上的罐子,声声作响,仿佛炮竹齐鸣,现场气氛瞬间沸腾。

同时,来自麻坡的环保志工以油漆桶与树干制作的敲鼓乐器,伴随SHALALA的轻快旋律,敲奏出热力十足的迎宾节拍。节奏明快、悦耳,象征着环保行动的活力与生命力。

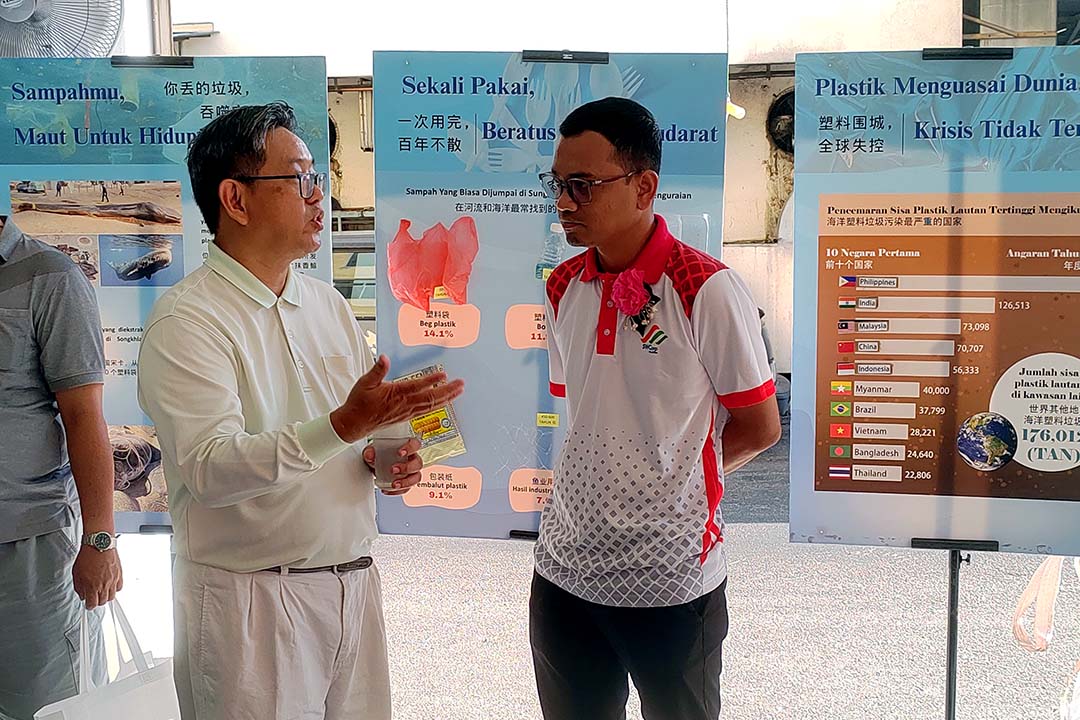

2025年10月11日,慈济东甲环保教育站成立一周年庆。庆典聚集一百六十位社区单位代表与志工,包括柔佛东甲区州议员黄俊历、礼让区国会议员赛易卜拉欣(YB Syed Ibrahim Bin Syed Noh)的特别官员、宗教师萨夫万(Ustaz Safwan Bin Ahmad)、固体废料及卫生管理机构(SWCorp)代表莫默凯鲁丁(Mohd Khairuddin bin Makmun),以及十个社团、共十九位代表与社区民众,一同见证历史性的一刻。

一年来,慈济志工与社区携手推动环保教育,从资源分类到减塑行动,每一分付出都是守护地球的爱。如今,这座以“教育”为名的环保站,正静静在社区生根发芽,成为凝聚愿力与实践的基地。

◎ 环保起航行 从家到社区

东甲的环保志业,最早可追溯至二十多年前。当地大德张金裕长期在住家推动回收工作,默默承担分类、清理与转运的任务,为社区环保扎下第一块基石。多年来,他不辞辛劳,也感召邻里一同参与,逐渐形成东甲早期的环保团队雏形。

随着志工人数与回收量逐渐增加,志工们陆续在当地增设了两个回收点,每月定期举办社区环保日活动。当时的回收工作多在简陋空间进行,分类与搬运都需人力协作,但大家始终抱持着“做就对了”的心,一步一脚印地推进。

直到2023年,张金裕因身体欠佳,原有定点才不得不暂停运作。当地民众一时找不到衣物、玻璃等资源的回收去处,深感不便。为了延续环保推动的脚步,志工积极寻觅合适场地,期盼能建立一处稳定而完善的教育平台。

如今,环保的火种得以延续,从一人到众人,从住家走向社区。经过多方寻觅与协调,最终在一栋店屋底层落脚——东甲环保教育站就此诞生,也圆满了志工们多年以来的心愿与梦想。教育站目前于每周三、六与日,上午九点至中午十二点开放运作,并有固定的志工团队长期投入,默默耕耘。

这里不仅是回收物的集中地,更是推广环保理念的教育场域。志工黄秀级(虑述)表示:“唯有人人参与、从自己做起,环保才能产生真正的善效应。”

她也特别强调,环保观念应从小培养,让爱地球的意识从校园扎根,延伸到家庭与社区。“希望未来能有更多机会走进校园,带动孩子从小学习珍惜资源,为后代留下一个干净的地球。”她诚挚呼吁乡亲父老共同参与环保行动,不随意丢弃垃圾,让东甲成为更美的绿色家园。

◎ 同心齐行动 护持大地心

东甲州议员黄俊历表示,从早期的三个环保回收点,到如今设立环保教育站,这是一项重要的进步,也展现了慈济在东甲地区推动环保的成果。他期盼教育站能持续发挥影响力,启发更多人投入环保行列,特别是从小培养孩子的环保意识,将带来长远成效。

他呼吁大家将环保行动融入生活,让垃圾分类成为一种自然的习惯。“唯有如此,才能跨越年龄、种族与背景的差异,共同为地球尽一分心力。”他强调,垃圾分类不应该有年龄限制,这是现代社会中每一个人都应该尽的责任。

他也感恩环保教育站的乐龄志工长期付出,赞叹道:“与其待在家里看电视、打发时间,他们选择走出家门,来到这里做环保、聊聊天,不仅为地球出力,也让身心更健康。”黄俊历期盼大家能以行动带动行动,邀请家人朋友一起参与环保,让爱地球的福报持续扩大。

来自固体废料及卫生管理机构(SWCorp)代表莫默凯鲁丁(Mohd Khairuddin bin Makmun)表示,环保不仅保护地球,也带来心灵喜悦。他希望未来能有更多民众响应,一同投入环保行列。他指出,东甲民众纷纷将回收物品送往教育站,减少垃圾随意堆放,让社区环境更整洁。他也呼吁居民从家庭做起、落实资源分类,让环保成为全民生活的一部分。

莫默凯鲁丁赞许慈济长年在环保推动上的努力。他表示,有了教育站,民众不仅能获得正确环保资讯,也能学习妥善处理废弃物。

“SWCorp将全力支持慈济举办的环保活动,期待未来有更多合作与交流,共同守护我们的地球家园。”他诚挚表示。

◎ 跨宗教同行 共筑绿信仰

特别官员兼宗教师萨夫万(Ustaz Safwan Bin Ahmad)也给予慈济极高肯定。他表示:“这是一项非常有意义、也非常成功的努力。东甲环保教育站的成立,并非一朝一夕之事,而是长期耕耘与用心累积的成果。”

他赞叹:“慈济不仅在马来西亚,甚至世界各地都积极推动环保与教育工作,这样的计画值得大家学习与支持。”他进一步指出:“虽然慈济是一个佛教团体,但其中体现的是跨宗教的善意与人文精神。”

萨夫万也以宗教师的角度分享,在伊斯兰教义中有句话说:“Kebersihan itu separuh daripada iman”(清洁是信仰的一半)。“这意味着,一个穆斯林若不重视清洁与卫生,他的信仰是不完整的。我相信佛教的理念亦然——重视净化与自律。慈济在世界各地推动的环保与慈善工作,正是这种精神的最佳实践。”

他强调,环保教育站的成立,不仅是一个实体空间,更是一所实践的学校。“在这里,我看到男女老少都能一起学习、共同付出。慈济志工用行动做教育,让环保不只是口号,而是生活中的日常实践。”

最后,宗教师萨夫万诚挚期盼,这样的教育与精神能推广至更多社区与校园,让爱护地球成为共同的信仰,让环保行动成为全民的生活方式。他也建议,慈济可将环保教育推展至全东甲的中小学校,尤其是国民型小学与国中,让理念从孩子心中扎根,成为全民共识。

◎ 慧心巧手艺 化废为宝藏

投入环保近二十年的志工陈晓凤,几乎每周都从砂益搭巴士前来东甲环保教育站。她笑说,最早一班巴士抵达时,环保站还未开门,她便先到附近喝杯咖啡,等着开始一天的环保行动。虽然交通不便、往返费时,她却总是笑容满面,觉得法喜充满。

“能做环保、又能和大家一起分类,我觉得很快乐。”她说。

有了环保教育站后,回收物得以集中处理,志工们能安心分类,不再受日晒雨淋之苦。这里成了大家的安心处与修行场,许多老人家也在此找到付出的舞台,彼此学习、互相成就。

她笑着分享:“我常常从长者身上学到细心与耐性,他们做得比我还用心。”

如今,越来越多民众愿意将家中资源分类后送到环保站,减少垃圾、延续物命。即便遇到分类不当的民众,志工们也不急不气,耐心指导,让回收教育一点一滴深入人心。

拥有一双巧手的陈晓凤,也常利用空档学习如何将回收物创造成实用摆设。塑胶瓶、玻璃罐、旧纸箱,在她手中化为花器与装饰,成为兼具美感与实用的手工艺品。她说:“只要肯用心学习,就能让废物重生,变成有价值的东西。”

对她而言,这不只是环保,更是一种修行— —物尽其用,心亦清净。她也期盼有更多人认识东甲环保教育站,把家中可回收的资源带来,让资源转化为爱心,化作助人的力量。

◎ 齐心护大地 乐在付出间

“大家来做环保,保护地球,我们住家的环境清洁,大家都过得好!”

环保教育站汇聚了许多长者,共同撑起环保志业的一片天。八十岁的何金山,每逢环保日便骑着电单车,载着七十八岁的太太符芳未前来付出。无论晴雨,他们从不缺席。

何金山笑说,做环保是有意义的事,不仅能保持环境整洁,也让心情更愉快。“在家闲着也是闲着,来这里帮忙,还能认识朋友、聊聊天,生活更充实。”

符芳未则专注于分类纸张,手脚俐落,脸上总挂着笑容。她说,能在这里付出、又与大家一起努力,心里特别开心。

另一位志工傅亚力退休后,也选择投入环保行列。他笑言:“待在家里看电视不如来这里更充实。”他几乎从不缺席,用实际行动护地爱乡。

在他们的身影中,可以看见慈济环保的精神— —乐于付出、心怀地球。岁月或许让步伐放慢,却让心的光更加稳定温暖。

●

从早期在住家分类回收,到今日环保教育站的正式成立,东甲的环保足迹走过风雨,也见证了众人合心的力量。这里不仅是一处回收场,更是一方心灵净土,让环保行动融入日常,化为习惯与生活方式。

不论是忙碌于回收站的志工,或者是白发长者仍坚持付出,他们都以双手传递对大地的爱,用行动诠释— —护持地球,人人有责。

这一念清净心,让废物得以重生,也让生命绽放光彩。未来,东甲环保教育站将持续以“教育为根、行动为力”为理念,接引更多人同行,让善的循环不息——让这片土地更洁净、更柔软,也更充满爱。