自2022年起,慈济马六甲分会开始推动课辅班计划,期盼协助弱势家庭的孩子补上学习的缺口。今年,马六甲慈济会所、柏淡芙鲁慈济共修处与K7慈济青年活动中心三地皆设有课辅班;此外,还有七班线上课辅班(小学三班、中学四班),让更多孩子受惠。

相比去年,今年马六甲慈济会所和线上课辅班的师资力量更为充足:会所有十一位老师、四位爱心妈妈和一位志工,轮流指导三十九位学生;线上课辅班师资也由去年的两位增至五位,指导三十七位学生。

这些师资,有退休教育工作者,也有仍在职的老师;他们用时间与心力,陪伴孩子走过不容易的求学路,期待用爱与耐心,照亮孩子的未来。

◎ 不放弃的老师

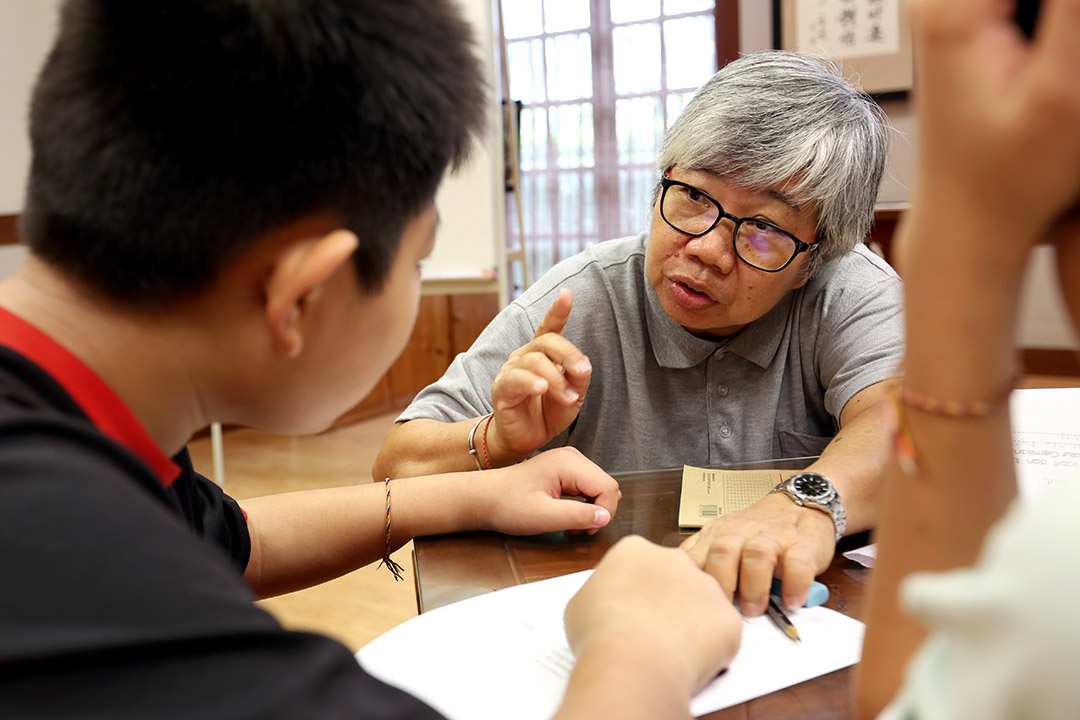

听见学生有事、他第一个到学校;帮助过程中,即使遭受威胁与恐吓,但为了孩子,他从未退缩。曾有慈济志工为一名失学的照顾户孩子向他求助,在耐心周旋下,校方让孩子到校园读书。后来听闻慈济课辅班缺乏师资,即便已退休,他依然毫不犹疑点头支援。

他是慈济线上课辅班师资之一——黄嘉贤老师(Francis),手拄着拐杖、外表魁梧,内心却柔软:充满侠义及热血,满载对孩子的疼惜。

谈起为何愿意奉献?他笑着说:“我很喜欢教书。”投入杏坛三十五年,有十二年在教育局负责学生的纪律,最后回到校园担任副校长直至退休。面对求学路上有匮乏的学生,他总自掏腰包买食物帮助;善行被许多人铭记,退休后再回校,食堂老板会说:“Francis老师的餐点不用钱!”偶尔在餐馆用餐,也会有学生悄悄替他付帐。

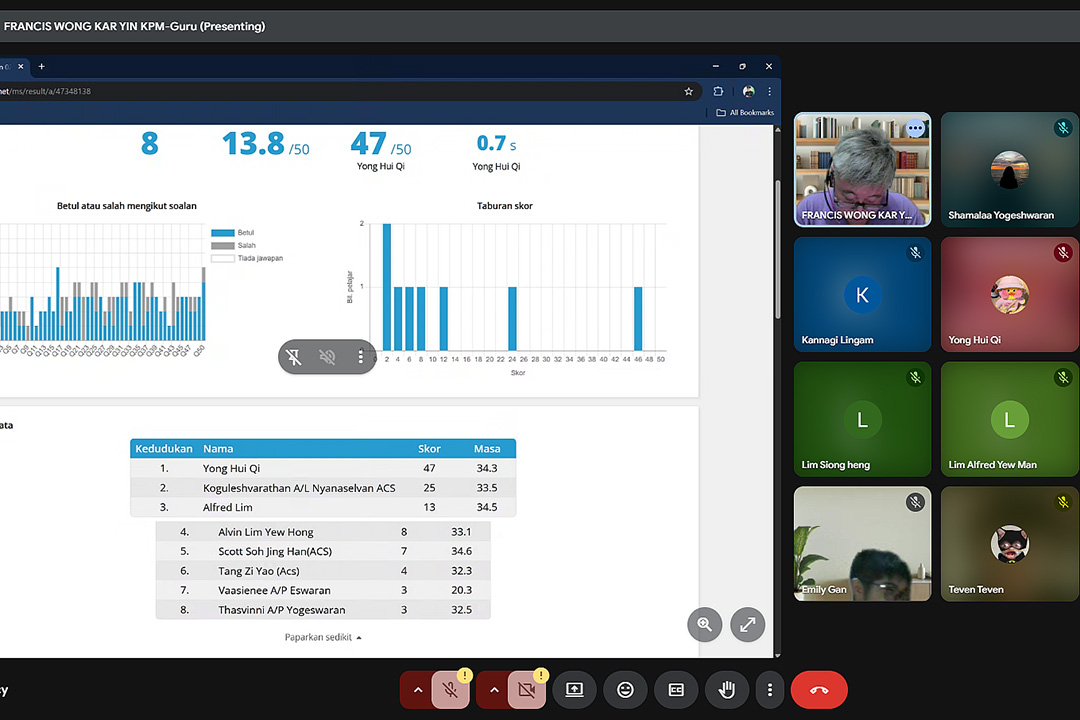

“上天把我们留下来,一定还有需要我们做的事。”他说。2020年10月,他历经十八小时的脑瘤手术,由八位医生合力抢救回来;2023年五十六岁退休,不时仍回校或教育局办事。今年加入线上课辅班,即便有时需要戴着氧气鼻导管,他依旧守在荧幕前,为孩子们上课。

或许是亲眼看见太多孩子因缺乏教育而陷入困境,深信“教育可以扭转一个人的命运”的他,与慈济的理念不谋而合——看见任何一位濒临被淘汰的孩子,就要尽力把他救起来,给对方重新站起来的机会。

数年前,他与慈济志工携手帮助过一位近十岁才入学的孩子。孩子非常聪明,在他的严厉管教下,很快追上学习进度。然而升上中学后,孩子因结交损友最终辍学,让他与志工都感到无奈。“我看着他从不识字到会读书,再到走偏……我们也许改变不了父母,但我们能给孩子良好的教育与身教,把他们导向正道,他们就能把心力投入社会、教好下一代;若我们失职,未来的苦果将回到我们身上。”短短几句,说出了教师肩上沉重的使命感。

成为慈济线上课辅老师后,他每堂课都花两小时备课,透过新词造句、答题练习,帮助中学生补强马来文词汇。

“即时作答能看见孩子的弱点、我会立即纠正,让他们从错误中学习。孩子不会,我不会放手;他们不需要一次全懂,只要每堂课多明白一点点,我就有机会把程度提升。”他语气坚定说:“现在我带两班学生,其中一班十六人当中,就有八人很认真学习且有进步!这对我来说,已经是good enough了!”

然而线上教学也有挑战:有学生报到后就“消失”,或态度敷衍。他也不放任,采取软硬兼施方法,关注学生的学习态度和纪律,只要他们准时上课或踊跃作答,都会加分。

对他而言,教育是一条没有终点的路,学习也是个永无止境的过程(learning process is a never ending process),他甚至曾为了孩子去研读法律书籍,只盼能用知识帮他们争取权益或守护他们;他也相信,弱势家庭的孩子,能靠教育改变自己的未来。

“慈济并没有放弃他们,还用心安排课辅班,我希望他们懂得珍惜这样的机会。我没办法像慈济团体给予许多学生帮助,但我能尽本分把课教好,只要有一位学生愿意认真学习,我就会教下去。”他说。

◎ 生命影响生命

退休后,前华校督学刘荣禧仍活跃于教育团体活动;三年前,他受邀到慈济会所课辅班看看,得知虽有老师为小学低年级辅导,但四、五、六年级马来文师资不足,孩子的学习可能出现断层,他和太太符华英(退休校长)义不容辞接下教学重任,承担至今。

“我教学生马来文,这一科决定孩子能否直升中一,还是被编入预备班。”刘荣禧说,其实教育部也在小学设立“马来文课辅(Kelas Pemulihan Bahasa Melayu)”,它是依据学生的程度进行辅导,每星期时限从六十分钟至两百分钟不等,但并非全都响应,有学校作其他安排,马六甲有几所学校接受慈济校园课辅计划。至于无法得到相关资源的孩子,便来参与每周六的慈济课辅班。

在这里,他会依孩子程度选择教材,有时为了让五六年级学生重建基础,他会用二年级的练习本来教导,透过朗读、解说、游戏抢答、填写新单字,比速度竞赛等方式建立孩子学好马来文的信心,使用“鼓励币”激励孩子积极学习是班上师生互动的特点,只要在学习过程中有小进步就让孩子领取鼓励币。他尽量让孩子们在娱乐中掌握语文基础,慢慢培养马来语的读写能力。

“我们不能急着把五年级的课文教给五年级学生,这会让他们更挫折。音节是学习马来语读写能力的基础,只要能掌握技巧,孩子们将能更轻松地辨认和拼读单词。因此,我会寻找各种题材的故事,鼓励他们查阅字典,累积词汇,只要打好基础,其他能力就能跟上。”

学校课业繁重、人数众多,许多学生缺乏学习技巧,甚至对学习失去动力。刘荣禧深知这群孩子不能被放弃,因此每周六准时来到课辅班,用耐心陪伴孩子。他举例分享:一名孩子初来到时,全程处于被动、无精打采。但老师只要看见对方一点点进步,就会在班上公开赞扬,让他知道“自己被看见了”。慢慢地,孩子的眼神亮了、踊跃发言,主动做作业,如今已是班上“爱说话”的活跃分子。

“现在的孩子,物质并不缺乏,缺乏的是'被看见'的关爱。”而慈济课辅班采取小班制度,而且每月有一次人文教育课,让他们培养良好品德,发掘自己的亮点。

“我们要让他们知道,他们身边有父母、老师、志工爱着他们,只要打开主动学习机制,他们的态度会改变,老师便有机会传授学习技巧。”他说。

刘荣禧的教育理念,其实源自于他成长中的经历。

“如果说要辍学,我可能是最有资格的人。”早年因家境贫困,他中学时无法购买一本两毛钱的簿子,只能沿用小学写剩的簿子。级任老师发现后,把他叫去办公室,慈祥地说,每周会将买菜剩下的零钱留给他,还帮忙申请华人会馆的奖助学金来缴付学费,一直默默支持他直到离开。”知恩图报,如今他即便退休,依然以行动回馈社会,活跃于华社,也坚持在课辅班陪孩子们走过难关。

刘荣禧还记得,幼时村子附近曾有澳洲兵驻扎的军营,每逢周末,军营会派老师来村里教孩子读书、送文具与办缝纫班、鼓励学童参与社区服务,让各族群融洽相处,假期时甚至给予旅行奖励。虽然只是短途出游,却让孩子雀跃不已,并成为一生难忘的回忆。

“教育,是生命影响生命;也是一场长远的接力。我能有今天,是因为老师对我的影响。”

“教育的方法有很多,没有教不会的孩子,只有不会教的老师。”他期待以耐心引导、赞美鼓励,让更多孩子因为被看见,而重新爱上学习。

◎ 不忍孩子掉队

同为慈济志工的黄雪霞老师,去年每周六经常载送邻家低收入户的孩子,去慈济会所参加课辅班。某次,课辅班临时缺乏师资,负责志工邀请她代课。当她走进教室、教导及了解孩子们情况,看到有人的马来文成绩仅是个位数,甚至只考获十多分时,心头一紧——这样的程度,距离及格门槛遥不可及。

“我是小学的马来文老师,很难接受孩子不懂马来文。如果基础不好,升上中学怎么办?中学的课本多是马来文、英文,他们看不懂,就会跟不上,最后只能选择辍学。”她很心疼说。

她说,学习最终还是要看孩子的态度,像她曾和志工探访的照顾户学生,因母亲是外籍新娘,家庭功能薄弱,孩子无心向学,志工多次耐心劝说,依旧无法让孩子踏进课辅班,最后只好将名额让给其他有心学习的孩子。而自己,却因心疼其他孩子,决定留下来教书,尽己之力不让他们掉队。

今年,她还接下了协调课辅班师资的任务。她和志工、师资团队根据孩子的程度进一步细分班级,依循孩子的程度作调动,让每位学生都能在合适的阶段学习,勇敢发问。

“现在马来文的考题,书写多于选择题,要能作答,就必须先懂得阅读、理解内容;如果答题不完整,就拿不到分数。这就是为什么我们一直叮咛孩子,不能只求捷径。”她也观察到,有些孩子喜欢直接用ChatGPT或谷歌(Google)找答案,甚至觉得不再需要老师,但是她说:“我认为老师的角色仍然重要,重在教导孩子分辨对错、养成良好思考方式,这不是AI能取代的。”

谈话间,一位中学女生来到黄雪霞面前,轻声诉说自己刚考完试,其中一页遗漏作答,其实她晓得如何作答……黄雪霞拍拍她肩膀,安慰道:“没关系,只要你懂得怎么写,下次再努力就好。”

这个孩子,曾经因没钱补习,只能靠“谷歌老师”自学;去年黄雪霞和志工主动指导,让她成绩成功跨过及格的门槛;今年继续在课辅班学习,让黄雪霞很欣慰。

“教育是一条漫长的路,我相信这群孩子只要肯学,一定会进步。幸好有慈济课辅班,让孩子来这里,放下手机两三个小时,专心看书、认真作业。更有一群爱心老师和志工,耐心依着孩子的程度去教导,让这群在补习班赶不上进度、也没有能力去安亲班的孩子,也能得到学习机会。”

●

教育,是百年树人的工程;过程中有人用心坚守教坛,也有人退休后继续付出,他们因心疼孩子而不忍离开。感恩有这群爱心师资,不屈服于现况也不放弃机会,在他们心中播下希望的种子,更帮助孩子找回学习自信。