2025年10月5日,慈济与马来西亚国家血液中心(Pusat Darah Negara PDN)于峇都喼侨民国民型华文小学举办一场捐血活动,共有一百一十二位热心人士报名参与,最终成功收集到六十包血液。活动现场气氛温馨热烈,志工们用心协助登记与检查,捐血者也以实际行动展现爱心,共同为医疗用血贡献力量,让社区洋溢着关怀与温情。

根据多项研究与卫生报导指出,马来西亚每年有大量患者因车祸、手术、贫血或地中海型贫血等疾病需依赖输血维持生命。然而,全国捐血率仅约2.2%,仍低于世界卫生组织建议的3.5–5%标准,显示血液供应长期处于紧张状态。

由于血液成分的保存期有限,例如血小板仅能保存数天,因此即便血库暂时充足,也必须持续举办捐血活动以维持稳定库存。政府已订下目标,期望在2030年前将捐血率提升至每千人35–40名捐血者的水准,确保全国医疗体系在面对突发公共卫生事件时,仍能有足够血源应对需求。正因如此,这场由慈济与PDN携手举办的捐血活动,不仅回应了医疗前线的迫切需求,也凝聚了社区的力量与希望。

◎放下职场身份 拾起慈悲的责任

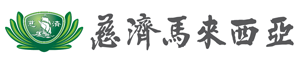

第一次承担捐血运动协调岗位的蓝海瑄 (懿凡),带着一份忐忑与使命,完成了一场意义深远的服务行动。“我这次参与举办捐血活动的目的很简单,就是帮忙血库募集血包。”蓝海瑄语气真诚地说。近来全国血液储备紧张,这次的活动正是为了回应医疗单位的需求。同时,蓝海瑄也提到,这场活动除了为血库补充库存外,更重要的是凝聚志工的力量与信心。

慈济在峇都喼社区上一次举办捐血活动,已是多年前的事。这次能再度启动,她满怀感恩地说:“真的很感恩,有这么多志工回来一起支援。”对蓝海瑄而言,能重新凝聚志工的力量,唤起大家共同为社区付出的热忱,正是这场活动最珍贵、也最令人感动的收获之一。活动当天,除了熟悉的志工伙伴外,也有不少首次接触慈济的民众前来参与。对此,她深有感触地说:“有些人第一次听说慈济,对我们很好奇。这也让我意识到,我们在社区里的影响力还有待加强。”

“这次的捐血活动,也像是为两周后即将举办的义卖会暖身。”她解释道:“透过这样的活动,我们不仅帮助血库,也让居民对慈济有初步的了解与信任,为未来的活动铺路。”

身为政府医院、文冬大医院(Hospital Bentong)的药剂师,蓝海瑄的工作日程本已十分紧凑,但她仍毅然决定承担协调的重任。“为了这次活动,我特地请了几个星期五下午的半天假,带着团队去看场地、确认动线。”她笑着回忆,“医院的同事一开始有点不明白,觉得我常请假,但其实我都会提前把工作完成。 ”

她坦言,这样的安排确实让病历处理和药品跟进的时间稍有延后,但同事们都能理解与体谅。“有时候不是工作量的问题,医院是团队合作,我不在现场,大家难免会担心。不过同事们都很支持我,这让我非常感恩。”

◎从好奇到行动 一位父亲的善念

虽然活动筹备过程繁琐,但看到社区热烈响应,蓝海瑄深感一切努力都值得。清晨时分,志工们早早抵达峇都喼侨民华小,分工合作、布置场地、规划动线,只为让捐血流程顺畅安全。正如蓝海瑄所言,这份爱的力量在活动中悄然流动。

前一天,当志工们忙着在校内布置时,热心的家长江冠适接女儿时,好奇地问道:“为什么慈济出现在学校?”得知隔天有捐血活动后,他毫不犹豫地决定参与。活动当天,天还未亮,他便带着两位女儿早早到场排队捐血。虽然心中挂念着之后要赶送孩子去画画班,时间紧凑,但他仍坚持不插队,用行动展现了公德与耐心。

自2007年开始捐血的江冠适,坐上捐血椅时依然神情轻松,笑着说:“我们人体有四至五公升的血,捐出区区四百五十毫升,不要这么吝啬!”他认为,每次捐血都是一种幸福的缘分,“因为不是每个想捐的人都有机会通过检验登上捐血台。”他还自豪地分享,自己车上与家里各有一本红色捐血纪录簿,记录着多年的爱心足迹。

虽然这是他第一次参加慈济举办的捐血活动,但他早已熟悉慈济的善行与理念。江冠适赞叹慈济志工的用心与自律,同时坦言目前仍以家庭为重,暂时无法加入志工行列。不过,志工们温柔地鼓励他:“先从环保做起,一步一步接近慈济的精神。 ”

◎捐血也是修行 爱在行动中流动

捐血活动现场不仅有首次接触慈济的新面孔,也有默默耕耘多年的资深志工。这些身影,让爱的故事在社区中一一延续。

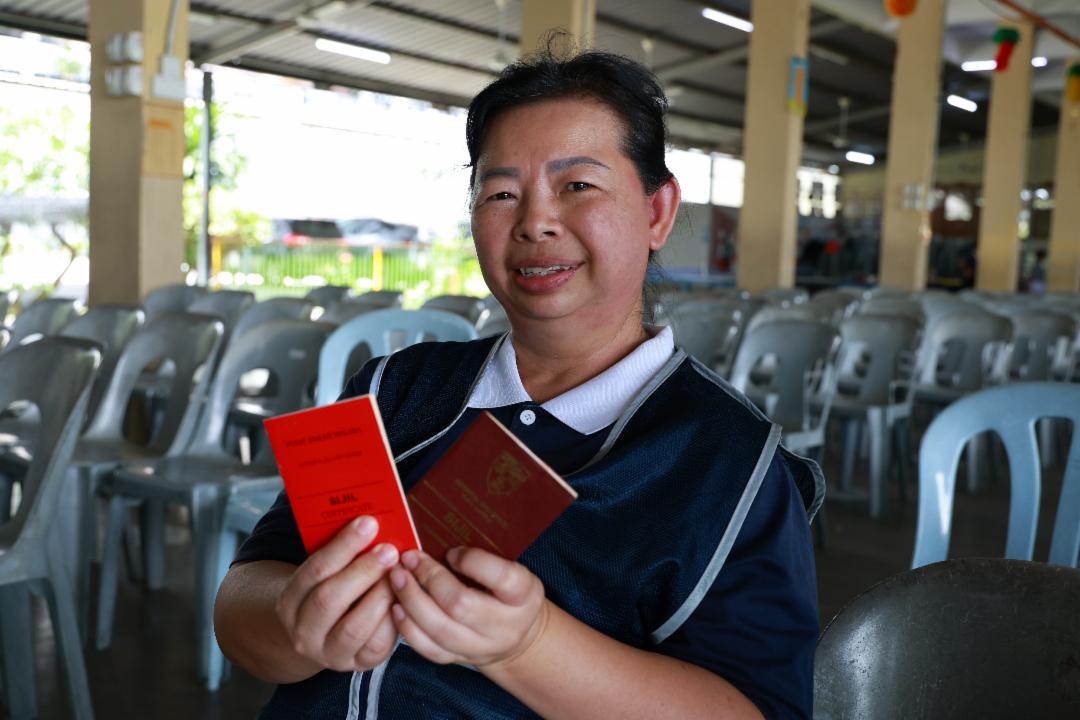

其中一位特别令人敬佩的志工,是从1995年就开始捐血的吴翠霞(懿棻)。她回忆道,年轻时因体重仅有三十多公斤,屡次错过捐血的机会,只能羡慕地看着堂哥长年到血库中心捐血。那份榜样的力量深深触动了她,于是她努力增重,当体重终于达到四十六公斤时,便立下心愿,只要有捐血活动,一定要把握这份救人的因缘。

多年来,她以行动实践这份初衷。此次在峇都喼的捐血活动中,她不仅完成捐血,还马上投入交通组岗位维持秩序。即使在烈日下挥汗如雨,她仍笑容满面,说道:“捐血完也照样去逛百货公司,一点都不会头晕!”她那份爽朗与坚毅,让人感受到慈济志工“做中学、学中觉”的精神。

翻开她的红色捐血簿,满满的纪录着吴翠霞的坚持与慈悲。“救人一命,胜造七级浮屠”,她笑着说: “在雪隆甲洞静思堂,我还带女儿一起去捐血,大家都能付出一点爱心。”对吴翠霞而言,捐血早已不只是善举,而是一种生活习惯与心灵修行。她感恩地说:“最重要的是自己还健康,能继续捐血。”在这份喜悦中,她的身影与众多志工的笑容交织成一幅动人的画面。无论年轻或资深,人人都以自己的方式,让爱的血液持续流动。

◎医护遇见慈济 爱的力量更深厚。

在峇都喼这场捐血活动中,不仅有志工的温情陪伴与民众的热烈响应,还有来自医疗专业人员的默默奉献。这份跨越岗位的付出,让爱的力量更显深厚。

苏丝拉便是其中之一。她是吉隆坡中央医院(Hospital Kuala Lumpur)的资深医护人员,平日全职服务于外科诊所,但周末的她,依然选择穿上白袍,投入国家血库中心的工作。“我已经在这里兼职五年了,星期六、星期天都会来工作。”她语气平静却充满热忱。

在她眼中,捐血是一项“最简单却最伟大”的善行。“一袋血能救三个人的命,可以带来三份希望。 ”她语带坚定地补充:“其实血常常不够。”尽管血库每天都接收捐血,但全国各医院的需求量庞大,“所以每一次捐血都很珍贵。我们会把血液分送到全国各地医院,甚至运往沙巴和砂拉越。”

当被问起对慈济的印象时,苏丝拉脸上露出温柔的笑容:“今天是我第一次真正认识慈济,觉得这是一个非常有意义的活动! ”她特别喜欢慈济“竹筒岁月”的理念,即使只是一枚五仙硬币,只要天天累积,也能化为帮助他人的力量。“我已经把竹筒介绍给我妹妹和弟弟他们三个人,每人我都给了一个。”她自豪地说。

这份信念让她深受感动,也让她感受到善的循环真实而温暖。“我们也许不知道那笔钱最后帮助了谁,但我们知道,它一定在发挥作用。”

即使平日忙碌于医院工作,苏丝拉仍愿意在有空时协助慈济活动。“如果有需要帮忙的活动,你们早点通知我,我一定来帮忙。”她语气坚定、毫不犹豫。

◎即使不能捐 也愿尽一份心

活动现场除了志工与医护人员的用心,也有许多民众怀抱着善念前来。无论结果如何,每一份愿意付出的心意,都是最真诚的祝福。

“其实这是我第二次来捐血。”诺丽莎微笑地说。她回想起过去因身体状况不适,曾被建议暂停捐血。“以前我有病,体重也不够,所以那时候不能捐。现在身体好了,就想再帮助人。”虽然半小时前才获得通知即使仓促,她仍义无反顾地赶来现场。

作为一位仍在哺乳期的妈妈,诺丽莎的故事格外动人。她细心地解释:“护士说我可以捐血,因为我不是全哺乳了。孩子已经三岁,会吃饭也喝奶粉。”她甚至提前查询资料:“我在ChatGPT查过,六个月以下不能,但三岁已经没问题。”她笑着说:“我现在是混合喂养,奶量不多了。”这份谨慎与用心,流露出母亲对生命的尊重与责任。

谈起家人,她语气中带着温柔的笑意:“我先生以前也有捐过血,还收过血库的感谢信。”然而,后来因检测出乙型肝炎(Hepatitis B),便无法再继续参与。“他有点失落,但我跟他说,不能捐没关系,至少我们都有这份心。”

然而,经过健康检查后,医生发现她的身体状况暂时不适合捐血。最终,诺丽莎无法完成此次捐血。她微微一笑,眼里带着一丝遗憾:“很可惜,原来有很多小细节已经被列入不能捐血的规则里。”但她并没有感到失望。那一刻,她的微笑像阳光一样温暖,提醒着人们,捐血的意义,不只在于那一袋血,更在于那颗愿意付出的心。

●

慈济在峇都喼社区重启捐血活动,不仅是对血库需求的即时回应,更是一场“爱与信任”的再连结。透过行动凝聚志工,启发社区居民的善念,也让更多人看见慈济长期深耕地方、关怀生命的精神。

正如一袋血能拯救三条生命,一场活动亦能唤醒无数善心。无论是亲自捐血、默默协助、还是带着感恩与祝福前来,每一份付出都让世界多一分希望。当爱的血液在体内流动,也在社会之间循环。这便是慈济人共同的信念:捐血不仅是给出血液,更是给出爱与生命的延续。在不同背景的身影,串起了同一条爱的脉络,为生命付出,为社会尽心。