1992年随先生经商,来自台湾的戴满(慈策)移居马六甲。当时五十多岁的她,孩子已成人,家里有佣人打扫洗衣,生活无忧。日常不是逛街购物、享用美食,就是与台商太太们联谊聚会。周末更与家人四处寻觅美食,从城市到乡间,从马六甲到麻坡、森美兰等外州,过着自在悠闲的生活。

直到1996年1月,一场由台湾慈济志工黄思贤主讲的“幸福人生讲座”,让夫妻俩深受感动,从此开启全家月捐善款的善行之门。也借此因缘,他们与在马六甲推动慈济志业的刘济雨、简慈露夫妇结下深厚连结,人生方向从此大不同。

◎ 从拒到愿 先生成就善行

加入成为慈济月捐会员后,夫妻俩每个月亲自来到上桥制衣厂(慈济马六甲分会前身)捐善款,从未想过要当志工。某天,遇到刘济雨和简慈露夫妇分享每个月前往老人院协助打扫和关怀的状况,听着志工描述环境脏乱和卫生条件不佳的场景,志工欢喜分享,殊不知戴满却被志工描述的场景所吓到。

“光是听到那样的场景,就吓得不敢尝试。我捐钱就好,才不要出来做志工!”戴满回忆起初次接触慈济时的心境,仍记得那分不安与抗拒。

1996年正好是慈济在台湾成立三十周年,5月简慈露进一步邀约戴满一同前往台湾花莲静思精舍参访。犹豫之时,戴满的先生张正雄(济立)一句话“难得有机会,去见伟人。”她心念一转,“对喔!敬佩证严上人济世救人的精神,有机会可以见上人,应当把握。”

初次参访,她亲眼看见政府官员和成功的大企业家,见到上人跪拜恭敬顶礼,以及她初次见到上人泪流不止,心灵受到极大触动,深刻感受到上人的慈悲与伟大的精神。

同时也看见当地志工的效率,当时走在尚在建设的花莲静思堂黄土路上步入斋堂用餐,一顿饭的时间约半小时,走出来竟然黄土路变成了连锁砖路,志工的速度和效率令戴满赞叹。这趟台湾行,让她对“慈济志工”有了全新认识。

返马后,刘济雨和简慈露曾三度上门拜访,鼓励和邀约戴满当志工,但她自觉做不到志工付出的精神而推辞。直到第三次邀约时,戴满以“没有车”为理由拒绝。没想到先生听闻后,直接答应为她买车,成为她投入志工的重要推手,也成就了她日后漫长的慈济路。

◎ 全能接待 启发善缘善行

8月她开始驾车前来,当时正在兴建静思堂,简慈露便一边带着她观看慈济相关影片,让她进一步了解慈济,并邀约她参与工厂的夜间环保分类。戴满害怕肮脏,每次自备塑胶手套,戴上才做环保。但是看着志工双手碰触环保物,很自然地做着分类,自己戴着手套自觉不好意思,再加上戴着手套分类不易,尤其纸张,很自然地她也脱下手套做环保。从此,她逐渐跨越了内心的抗拒。

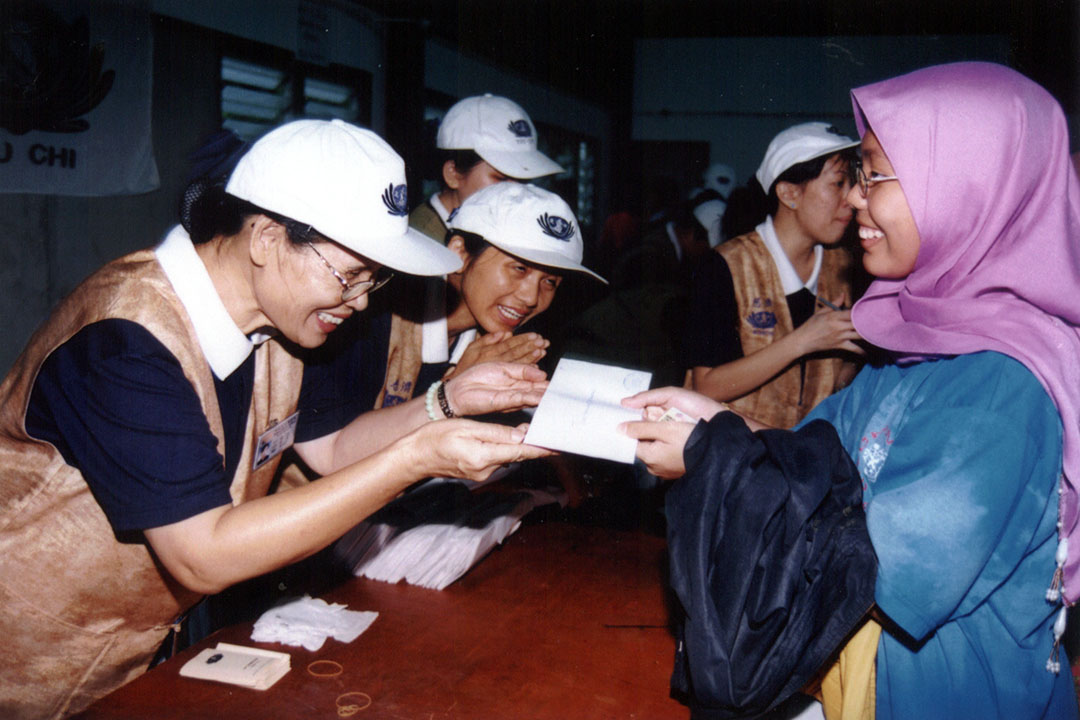

1997年5月,马六甲静思堂启用后,当时许多菲律宾、中国、印尼、马来西亚等地的志工前来此地培训。她开始承担公关,负责所有活动的接待筹备,从茶水、住宿安排到宴席细节,她事事亲力亲为。草创期靠着“边做边学”,逐步掌握方法,成为稳健的幕后推手。

民众访客也越来越多,1999年,静思堂设立柜台服务接待来访宾客,戴满顺理成章成为第一批柜台志工,至今二十六年不间断。她笑言,初期志工黄淑华(慈琚)、陈庥赪(慈协)、周宝珍(慈陵)、池珍云(慈璞)协助静思堂采买、打扫、内外大小事处理,自己比较不擅长“做”,就坐在柜台动手协助行政或是有访客来负责“动口”导览。

导览过程中,她曾遇中国法师专程前来参访,对上人表达无比敬仰,这让她更加以慈济为荣。每星期前来静思堂柜台服务直至今日,欢喜与参访者互动,分享慈济故事,乐此不疲。多年来,戴满透过柜台接待,不仅募得上百位慈济会员,更启发许多人走入志工路。

化学工程师丘桂香(慈秒)便是其中之一。2003年,她初次前来静思堂为往生亲人捐款,正好是戴满于柜台服务,热情地带着她导览,对慈济和环保留下深刻印象。“若不是戴满进一步带我到环保站去看看,我可能只是走马看花的路过。当时看见环保资源很多,一群志工做着分类,没想到佛教徒除了做好事,也在做环境保护,内心涌起一股喜悦,这就是我要找的地方!”长年在塑胶制造业工作,她深刻感受到工厂污染与垃圾问题。

戴满开启丘桂香投入志工因缘,也启发她成为月捐善款的慈济会员。从单纯捐款到受证成为志工,她感恩戴满的导览启发,如今她也成为柜台服务志工,延续第一线接引大众之门,启发更多善心善念,加入善行列。

◎ 跨越恐惧 在助人中成长

“从柜台志工服务中,我大概募到一百多位民众成为慈济会员。我不会马来文,每一位募到的民众,初次上门收取月捐善款,都是请我媳妇载我去。靠着记忆背下路线,下个月开始,我就自己开车去收。”

凭借超强记忆力,她每天的行程就是早上出门到处去收善款,或是投入慈济大爱幼儿园当“爱心阿嬷”,下午就前来静思堂做柜台服务与协助处理志工们的收据。周末假日则投入其他志工岗位服务,如义诊、慈善访视、书轩服务等,天天做慈济事。

连一开始抗拒害怕的打扫老人院,她也投入其中,亲手清洗床单,整理环境。她回忆,曾有位中风的长者被遗弃在简陋的租屋处,环境肮脏,生活无人照顾。志工每天轮流上门送餐关怀、协助洗澡、清理卫生和房间。某次她与陈庥赪上门拜访,看见老人家泻肚子,弄到满床秽物,她与志工合力帮忙老人家清洗身体、清理环境。那一刻,她不再感到害怕,反而悲心涌起,只想让老人舒服安心。当对方露出久违笑容,她深刻体会“受助者的笑容是最美丽的”。

从不曾处理过孙女的大小便,家事也不用打理,到如今在大爱幼儿园协助孩子如厕、照顾病弱长者,她一步步跨越内心障碍,也从责任感中找到助人的喜悦,让她不曾退缩。“之后自己是越做越有兴趣,从一分责任感,到后来把慈济视为生活重心。一年三百六十五天,天天往静思堂来、时时做着慈济事,吃喝玩乐与购物的日子不复在。”

◎ 家庭后盾 夫妻携手共行

在志工路上,先生始终是她的最大后盾。“如果他没有支持,我也不可能投入这么深。”年轻时,先生忙于事业,无暇参与,但每逢慈济需要,他都慷慨捐助。2000年为了筹建洗肾中心,张正雄捐款成为“荣董(捐款一百万台币等值)”,戴满也在当年受证成为证严上人的弟子。

隔年,先生原想帮戴满换一台新车,但戴满考虑后决定不换,将钱捐给慈济,圆满一个荣董捐献,让钱发挥更大功能。在慈济她深刻体会“入我门不贫,出我门不富”的深意,只要愿意舍得,自然会有福报。

如今,一家有七位“荣董”:夫妻、儿子、媳妇、女儿、女婿,以及大孙女陆续圆满。特别是儿子和媳妇的“荣董”捐献,是在儿子2020年(COVID疫情期间)在印尼染疫,情况危急需要医疗专机回台湾治疗,当时专机费用高达五百多万台币,家人已准备好这笔钱,但因缘巧合,公司的另一位染疫同事也须要专机回台治疗,最后公司决定承担所有医疗专机费用。

省下这笔钱后,戴满便鼓励儿子将其捐出行善。“这些经历让我看到了无形中的慈悲与安排。”戴满分享。这些年来行走在志工路上,让她对“好命”的定义彻底改观。过去,她认为“好命”是名牌、豪车与大房子。如今,她重新定义──“好命就是身体健康,能利益人群;生活简单,平安就是福”。她学会感恩,不再追逐物质,现在每年新年都穿同一件志工送的红衣,也怡然自得。

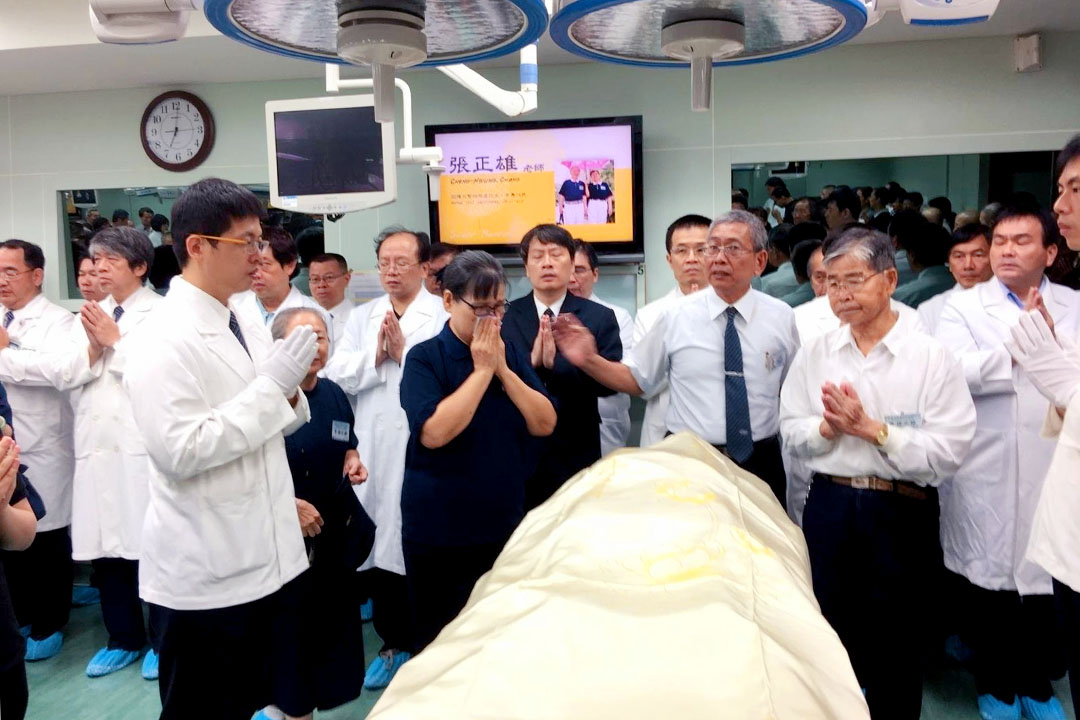

戴满感恩先生开启她与慈济因缘,也感恩先生一路成就她在慈济志工之路的付出。先生不仅支持她,之后也加入志工行列,退休后与戴满一同守在慈济静思堂柜台服务,成为最佳伴侣。2017年张正雄往生,生命尽头更奉献大体,成为医学生的无语良师,把身体化为教育资源。这分大爱,成为戴满心中永远的骄傲。

●

如今,回顾二十八年的志工路,戴满从最初的退缩,到后来敢于承担,学会了在服务中修行。她说:“能跨过自己心里的恐惧,是菩萨给我的磨练。”对她而言,慈济不仅是付出,更是让生命从小爱走向大爱的最好道场。

从家庭小爱到社会大爱,戴满用行动见证──“真正的好命,是能在付出中成长,让生命更有价值。”