“这个静思堂,不只是慈济人的地方,而是所有马六甲人的'心灵之家'。现在许多人外在生活富足,却心灵没有家。真正的心灵之家,不在于豪宅或财富,而在于能让人感到安详、喜悦与平静的地方。这里,就是那样的地方。”现任慈济慈善事业基金会副执行长刘济雨语气坚定又温和地说。二十多年过去,家依然在,慈济依然在,善的力量也依然在。

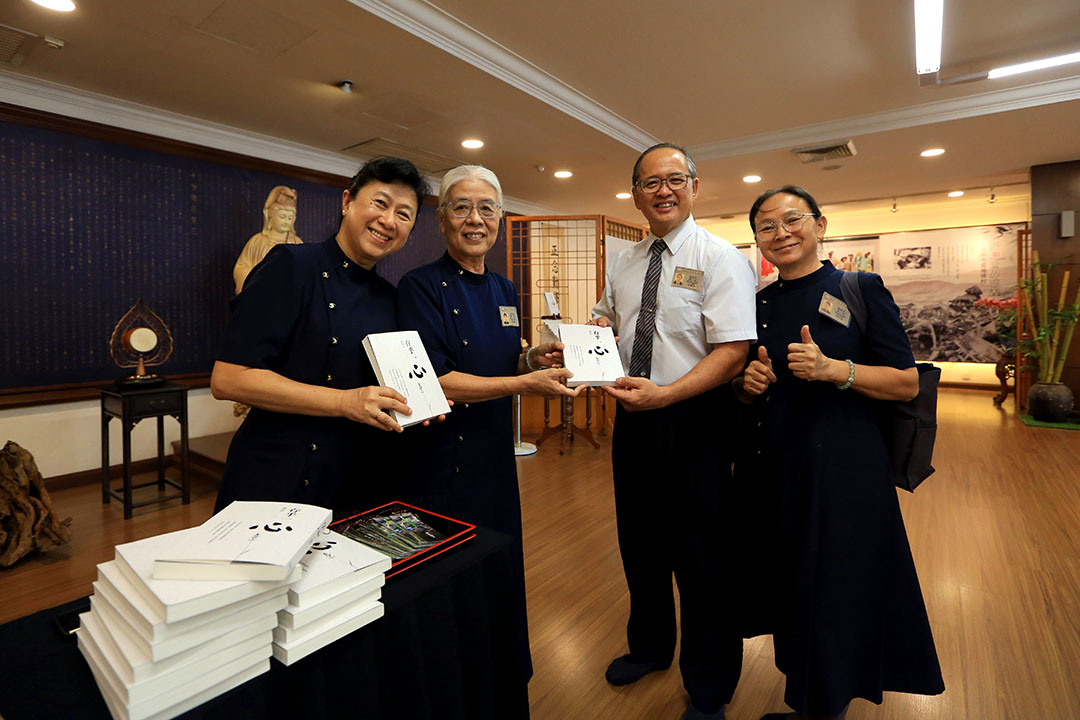

马六甲静思堂于1997年启用,走过二十八年。它的前身,是刘副执行长当年经营的制衣厂。1994年至2010年间,他担任慈济马六甲分会执行长,发心无偿捐出厂房,成就慈济在南马深耕的起点。

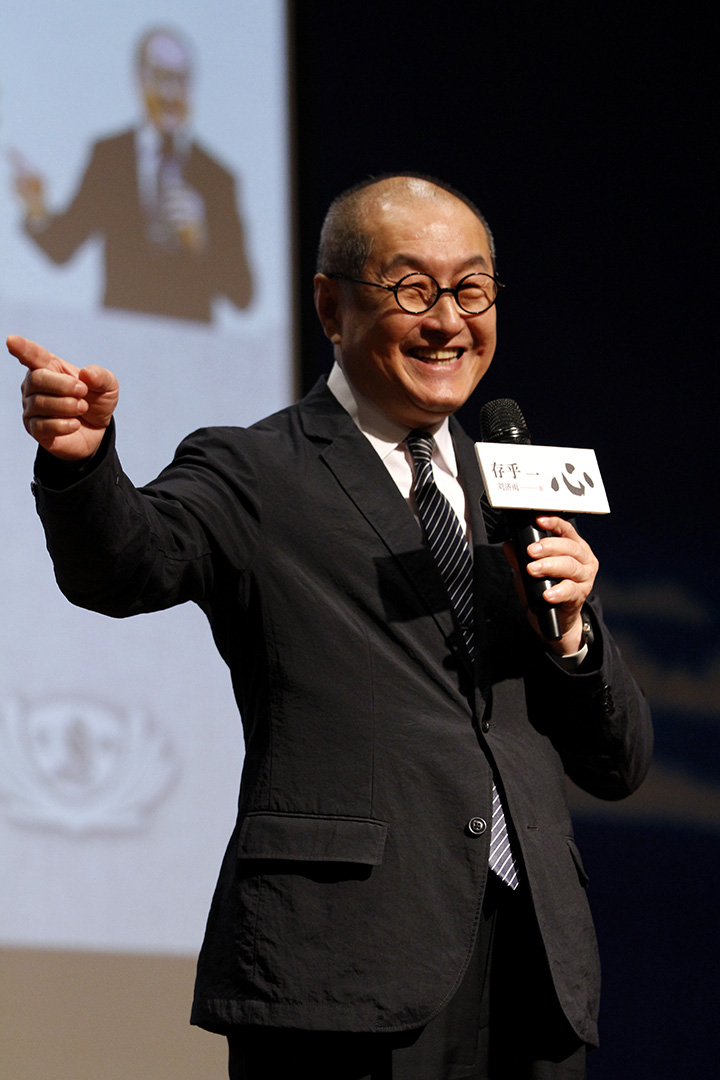

此次把握《存乎一心》新书分享会的因缘,刘副执行长重游旧地——2025年10月31日自芙蓉启程,11月1日至马六甲、麻坡,2日前往乌鲁地南、哥打丁宜及居銮,走访熟悉的城镇,重温旧情。南马五场分享与签书会共吸引一千七百余人参与。

◎ 随师所学 心法开智慧

刘副执行长以多年随师证严上人所学,从佛法中体悟出十篇心法──〈好命的秘诀〉、〈转念唤醒内在能力〉、〈养心独处的智慧〉、〈改脾气更要改习气〉、〈辛苦一阵子快乐一辈子〉、〈存乎一心〉、〈长寿之钥〉、〈写好因果剧本〉、〈活得自在才能死得安详〉与〈生死学的必修学分〉。

以深入浅出的方式,把艰涩的佛法转化为生活智慧与幽默故事。例如,他分享父亲在八十四岁投入慈济,当翻译志工、接待访客,甚至签下大体捐赠卡,将身体奉献给医学教育,真正实践“行中有法、法中有爱”的精神。

“人都要走了,还想到让家人有面子——那是父亲的慈悲与智慧。”刘副执行长感性地说。父亲用行动教他“善的延续”——不在于说多少话,而在于你愿意怎么做。

他更提醒:“发脾气,就像和神经病吵架。有人骂你,你骂回去,就变成两个神经病。”全场笑声不断,但他语重心长地补充:“不动怒,才是智慧的开始。修行要在人与人的摩擦中学包容、学圆融。学佛要学到'忍而无忍'──身能忍,心无怨。”

他幽默地比喻:“你知道为什么胖子脾气比较好吗?因为他们打不动、动作慢、懒得生气——这就是'如如不动'的功夫!”笑声过后,人人都明白:“不动,不是没有感觉;而是能在动中修静、乱中修定。修行关键,在于'转念'。”

佛法不是高高在上的理论,而是生活的智慧。学佛就是学生活——如何做人、如何说话、如何面对不如意,让心不乱、气不生。刘副执行长强调,当心念转动,境随心转;“心”若摆对位置,不必改名改运,就能把“心有千千结”的人生,化为充满智慧与自在的“好命人生”。

◎ 听者有悟 心灵被抚慰

对许多初次接触佛法的民众而言,这样的譬喻简单却深刻。有人点头微笑,有人静静记笔记。许多人说,这场讲座像一场“心灵按摩”,让人放下烦恼,也让人生方向更清晰。

唐馷袀与何彩宏9月在台湾静思生活营听闻刘副执行长的分享后深受感动,瞬间成为粉丝,今日特地前来。她们说:“他的分享幽默又实在,让深奥佛法变得听得懂、用得上。”

何彩宏表示,佛法不只是念经,而是“活法”。她强调,讲、听容易,最难的是做出来。她提醒自己,遇到烦恼时转个念,人生就不同。唐馷袀则表示,最触动她的是“降低对孩子孝顺的标准”,那一刻,她几乎落泪。让她学会体谅、放下比较。

两人认为透过生活化的佛法分享,不仅学习到“转念”的力量,也更珍惜能接触正信佛法的因缘。唐馷袀说:“我们生命只拥有使用权,没有永久权——这句话印象深刻,提醒着要把握当下,用有限的生命行善积福,让爱与智慧延续。”

◎ 佛法活法 生活佛法化

“我会来,是因为看了海报内容与人生相。”

蔡洁琪翻书看到“一念转,境界就不同”,深觉贴近生活。原本以为佛法只是“念经求平安”,如今明白佛法就是生活法——教人做人、处事、放下执着。

她笑说:“以后遇到烦恼,不想再纠结那么久。希望老公也能听听,得到一点智慧。今天听完觉得很受用,想带书回家给妈妈看。”

她的先生吴健豪也腼腆地分享说:“我觉得讲师很幽默,他讲情人节和清明节也能讲出道理。夫妻、朋友相处都要学会互相体谅,不要被情绪带着走。就是不要乱发脾气!”

母亲也是志工的陈玉芳(虑详)补充说到:“我们当初也是被朋友带进来的,从环保开始,一路学习做人、做事、修心。从'做'的当下,慢慢懂得佛法的真义。今天很开心,知道孩子从吉隆坡回乡,我就邀约他们来聆听。”

另一位马来西亚全国校长职工会副总会长郑敏莉校长原本只是想来听听看,没想到收获满满地说:“今天真的是深入人心。人生不能只是忙碌过日子,要懂得规划方向。”同时也提醒她,做任何事都要找到心的定位,懂得转念、转境。“转一个念,问题就能迎刃而解,但我们往往学不会那个转念的技巧。也学到要让心平静,人生才能更有方向。”

她也感叹现代人“心生病”,近期发生许多年轻学子的憾事,年轻一代情绪无出口,因此更需要“心灵的教育”。

◎ 心转念转 善行无限延

资深志工陈妙凤(慈撒)感触地说:“书里妙语如珠,以浅白生动的语言,把佛法说成生活话,让大家听得懂、用得到。”

她体会到心念一转,烦恼就少。“修行最难调的是心。这本书让我学会转念,调整信念,往正面思考,也更能感受幸福。”

她强调,善的力量非常重要,我们要做别人的贵人,也要感恩别人成为我们的贵人,让善的力量延续下去。希望更多人能参与慈济,带着善念,把善的种子播撒在更多人的心里。

她特别感恩刘副执行长多年来推动正信佛法,感恩他愿意付出才能成就马六甲静思堂,让马六甲市民能有这样一个地方听法。透过正信佛教的薰陶,学习智慧,也懂得以正确的信仰去做对的事情。“推动正信真的很重要。上人常说佛法生活化、菩萨人间化,我们要去做,才会有收获。法要消化在心里,才是最受用的。”

回顾自己修行之路,陈妙凤表示,自己投入志工近三十年,内心仍难免起伏,这颗心真的最难调!从以前的忍、到忍无可忍、再到法忍,甚至忍而无忍。能忍下去,还要消化掉它,才能提升智慧与决心。“人生太多要忍的地方,还好持续在慈济的善环境中,才能消化正向佛法,把不好的念头去除掉。”

她庆幸家人也一同投入慈济,彼此能以正面心态互相鼓励,以正面去看待负面的事。“若没有投入慈济,我们可能还在烦恼红尘中打转。透过慈济学佛、修心、结好缘,让我觉得这一生真的很幸福,也很有福报。福报不是求来的,而是要去做的,这是我最大的收获。”

◎ 幸福不远 就在一念间

在人生旅途中,常羡慕他人而忽略自己拥有的福。志工戴秉汶(济汶)体会,幸福是一种“懂得感恩、珍惜当下”的生活态度。

“不必在乎别人拥有最好的,只要懂得把自己拥有的当作最好的。”戴秉汶笑着说。这分知足与自在,是他多年行菩萨道后的体悟。他坦言,欲念最难转,一生的追求似乎都是为了更好的生活,但什么才是最好的生活?能懂得知足,人生就会变得不一样。幸福是目标,转念是方法。

讲座后,刘副执行长在现场签书时叮咛的一句话——“加重承担,减轻负担”,提醒他在慈济路上,不能有丝毫懈怠,要不断自我警醒、勇于承担。尤其面对现今末法时代,大环境与新科技的变迁让人心浮动,社会充满正负能量的交错,能够沉淀心灵实属不易。

“我也曾为自己找借口,但从今起要改往修来。就如书中所说,'驾车不能只顾踩油,而忘了煞车。'跑得太快,反而离目标更远。水之所以清澈,不是没有杂质,而是懂得沉淀。在人我是非中,若能设身处地、站在对方角度思考,往往能化解许多矛盾。”

如今迈入退休年龄,他没有选择歇下脚步,反而更加积极地投入志业。“我希望家业与志业都能推向新的里程碑,让善的种子继续生根发芽。”

戴秉汶一家三口皆是慈济人,行在慈济路上,彼此陪伴、互相鼓励。他们用实际行动诠释——幸福,其实就存乎一心。

●

从制衣厂到静思堂,从行善到说法,从捐出厂房到捐出心法——刘济雨副执行长用行动证明:修行不离生活,佛法就在当下。一念转,境界转。

一场讲座,让人人从笑声中省悟,也从故事中看见自己。“万法唯心造”,当心转了,世界就转了。这正是《存乎一心》要带给众人的启示:转念、转境、转人生,从一念心开始。